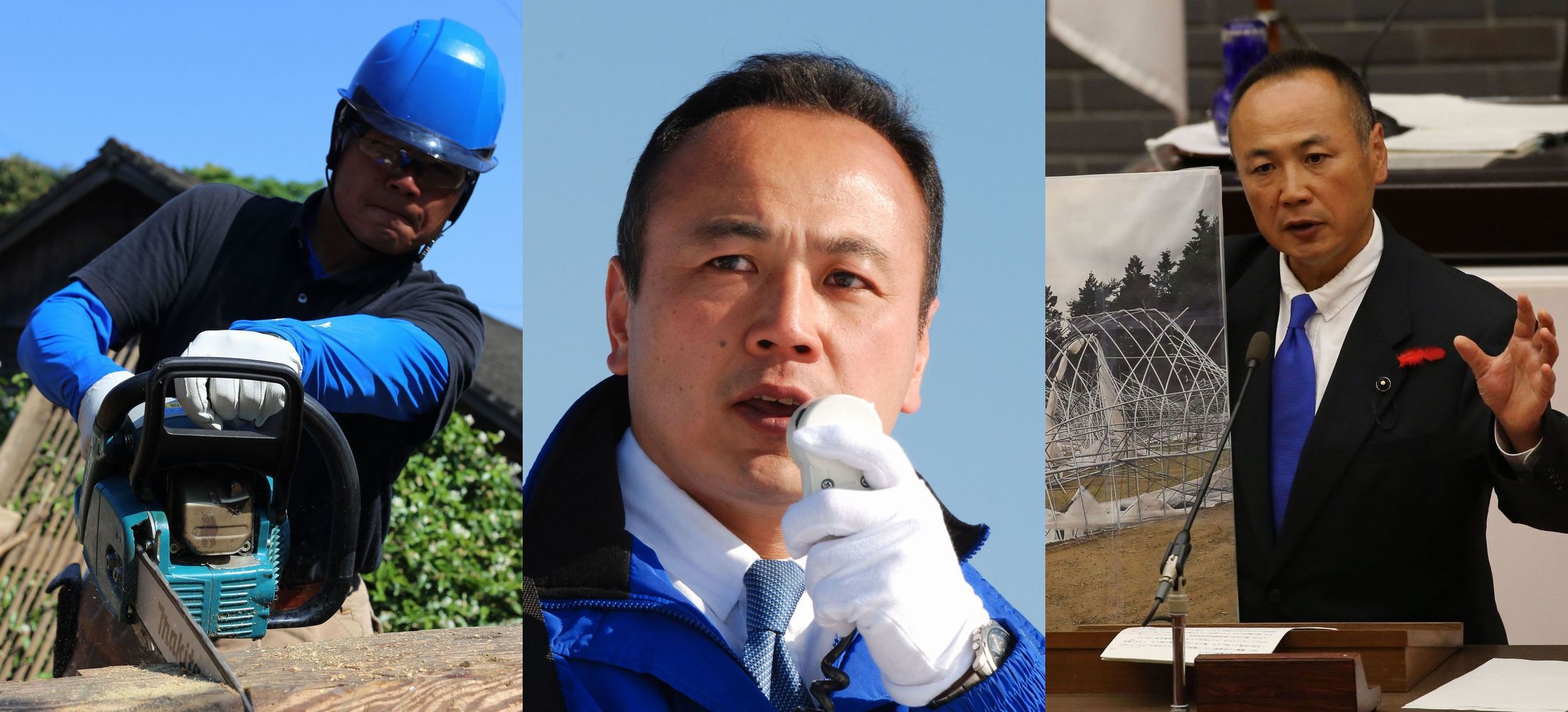

高次脳機能障害

今日も、長男に作ってもらったイラストで…。

今日も、長男に作ってもらったイラストで…。今議会、一般質問の中で、景気雇用に関する項目以外に、「福祉」についても取り上げたいと思っています。

今回取り上げるテーマは「高次脳機能障害」。

事故や脳血管障害などによって、身体に障害が残ることがあります。

そのリハビリが終わり、さあ職場へ復帰…となった時、目に見えない障害(例:認知障害など)が残っていたため、離職に追い込まれるということも少なくないようです。

現在は、高次脳機能障害に対する認識が低い(医療機関でも見落とされることがあります)ことに加え、急性期治療後の支援システムが整っていないことにより、なかなか社会復帰が難しい状態となっています。

身体的に不自由なく生活できている方も、いつなるかわからないこの傷害に対して、ソフト対策だけでも充実すべきですよね。

一般質問後に、またご報告させて頂きます。

国の来年度予算が内示され、医師不足対策にも161億円が提示されました。

国の来年度予算が内示され、医師不足対策にも161億円が提示されました。

COP13で話し合われた『地球温暖化防止』。

COP13で話し合われた『地球温暖化防止』。 今日、森田実さんの講演を聞く機会がありました。

今日、森田実さんの講演を聞く機会がありました。

今日の一考は「消防団員の不足」

今日の一考は「消防団員の不足」

今日の一考は「緊急医療の確保」

今日の一考は「緊急医療の確保」 今日の一考は「限界集落」

今日の一考は「限界集落」 今日の一考

今日の一考 今日の一考は「医療施設の連携」について。

今日の一考は「医療施設の連携」について。 いじめ。

いじめ。